装在包里的空间大屏,但它或许没想取代你的电脑。

虽然 XR 设备的发展已近 10 年,但在 Vision Pro 出现之前,几乎没有人真正提及「将 XR 设备作为主力办公工具」这一使用场景。哪怕是在 Meta 的 Oculus 系列火遍全球的时候,XR 设备的核心卖点也是游戏、观影这样的娱乐场景,而非生产力应用。

厂家有意无意的营销引导,实际上让不少用户都产生了一种错觉:AR 眼镜/VR 头显这样的 XR 硬件设备,暂时只能用作娱乐用途,距离成为满足我们日常办公需求的设备还差很远。

直到 Vision Pro 发布之后,随着苹果大力推销办公场景这个概念,XR 设备作为「生产力工具」的潜力,才逐渐被更多人所关注到。随后 Google 的 Android XR、Sightful SpaceTop 等将「空间办公」作为主要用户使用场景的 XR 软硬件问世,其中有着笔记本形态、但没有传统屏幕的 Spacetop G1,更是一度在 2023 年火爆外网。

在 2023 年爆火一时的、完全基于 AR 眼镜作为屏幕的笔记本 Spacetop G1 | 图片来源:Sightful

但这款产品在初期的概念爆火之后,随后因为开发团队的转型以及硬件未能进一步完善,而逐渐从互联网上销声匿迹,直到 2025 年的 CES 展会上,来自中国的 AR 眼镜初创团队 INAIR,展示了一款他们号称「全球首款 AI 空间计算机」的解决方案「全能办公套装」,才再次引起大家关于这个话题的讨论。

如今,时间已经到了五月,在这款新品即将正式上市前夕,极客公园也第一时间体验到了 INAIR 发布的这款「全能办公套装」,看看这一次,INAIR 能否扛起来「AR 眼镜办公」的大旗。

01

空间计算机的「躯体」与「灵魂」

平心而论,AR 眼镜通过搭配计算单元的方式,使其具有一个「躯体」,来独立完成更多的任务需求,甚至是辅助其他设备实现 3DoF,这个本身是目前行业中不少 AR 眼镜厂商已经在做的事。

这套组合在 INAIR 中,对应的是 INAIR 2 Elite AR 眼镜以及 INAIR Pod 主机——这两个产品本身对应的,就是此前他们发布的「空间计算套装」中的同款,套装中的 INAIR 2 ELITE 眼镜同样支持以 DP 连接线的方式直接链接电脑/智能手机,充当外接显示器来使用。

INAIR 2 ELITE 眼镜本身支持无级调节的电致变色,实测即使是在强光环境下的户外,也不会对 AR 眼镜的内容显示产生明显的影响。

但这显然不是 INAIR 在「空间计算机」想要传达给用户的核心;在 INAIR 的概念中「空间计算机」之所以可以区别于市面上其他的 AR 眼镜,我觉得核心仍然在于这家公司自研的 INAIR OS。

目前市面上,除了价格超高的 Vision Pro 所搭载的 visionOS 之外,只有 Google 尚未正式发布的 Android XR 以及少数选手参与到这个 AR 眼镜完整操作系统的竞争中。因此 INAIR 在产品塑造上的特点同样值得关注。

INAIR OS 是专为 AR 眼镜定制的操作系统,在系统的诸多细节中,通过同时输出两路画面,利用双目视差原理,在 AR 眼镜中呈现出立体的空间层次感。这种效果是传统的 2D 平面显示设备所无法实现的。

AR 眼镜作为电脑的显示载体,除了隐私上的便利性,最重要的是沉浸式的内容显示体验。

对我自己而言,INAIR 全能套装最明显的改变,是解决了外出办公时的多屏问题。我习惯在写文章的同时,查阅大量资料,即使是 16 英寸的笔电,目前也难以轻便地兼顾到多屏使用的需求,因此外出办公时,总会有工作效率降低的感觉。

而这就是 AR 眼镜在产品形态上的先天优势,AR 空间中,你最多可以在前台同时打开六个应用,并且可以多层布局,在空间中模拟你日常多显示器的实际使用体验。

INAIR 最多支持同时打开六个应用的全尺寸窗口页面 | 图片来源:极客公园

对于复杂的操作 INAIR 提供了名为「INAIR Space」的远程串流软件,在 AR 眼镜端也可以直接控制你的 Windows/macOS 设备,搭配键盘,可以完成更加复杂的工作。

从当前普遍存在的「强 AI,弱硬件」趋势来看,INAIR 想要打造的「全能套装」,显然并不是下一台主力电脑,而是一种将交互终端与计算终端解耦的思路。通过远程串流等辅助能力,用户可以随时访问主机端算力,无需依赖本地设备的性能或体积——无论计算设备有多强大或多小巧,都能随身携带,并保持实时连接与使用。

在 INAIR 的全能套装中,名为 INAIR Touchboard 的键盘也根据 AR 使用场景进行了专门的定制与优化。它不仅新增了针对多屏拓展、AI 助理等功能的专用按键,还在键位布局上尽可能还原了 Windows/macOS 系统的经典布局,旨在让用户在使用 AR 眼镜时尽可能降低操作学习成本,实现与传统设备的无缝过渡。

INAIR 全能套装内自带键盘 | 图片来源:极客公园

AR 眼镜通过链接蓝牙键鼠的方式,一定程度上增强在办公领域的能力,这本身并不是一个新鲜事;INAIR 前代的数款设备均支持这一特性。但为了给用户在携带上,交付一个相对更加熟悉、更像是一套完整设备的体验,这次 INAIR 与 Sightful 的产品思路一样,通过打造硬壳包的方式,将其塑造为一个整体。

INAIR 全能套装专用收纳包,为了收纳 AR 眼镜本体有一个略显怪异的凸起处理 | 图片来源:极客公园

虽然这个收纳包本身外观很奇怪,但它诞生的目的是为了给用户交付一个完整的、体验无限近似「笔记本电脑」的用户使用体验。

INAIR 全能套装 | 图片来源:极客公园

但除了这些硬件上的更新,想要打造属于 AR 设备的原生办公体验,仅靠现有的成熟产品仍然不够,无论是有潜力进一步大幅改变 AR 眼镜交互体验的 AI,还是 AR 眼镜作为载体的办公设备在隐私领域的优势。

本身是基于 Android 打造的 INAIR OS 系统,这不仅意味着你能在应用商店找到各种熟悉应用的 Android 版本,也能自己下载更熟悉的第三方应用与工具,在 AR 空间中还原你自己最熟悉的工作流。

02

关于 AI,INAIR 的想法与回答

如今业内关于 AI 硬件的定义仍然众说纷纭,但一般认为诞生自生成式模型爆发之后、并且在产品设计上就追求沉浸式的 AI 体验、并将其作为主要功能的硬件产品,都可以被称之为「原生 AI 硬件」。

从这一点来讲,在产品概念早期,AI 作为一个重要的场景就融入到了产品设计中,例如搭载 INAIR OS 的 Pod 主机,即使是在没有连接眼镜的情况下,也能通过这个按钮实现语音以及基础的文本交互。

INAIR Pod 主机,在没有连接 AR 眼镜的前提下也可以正常使用一部分 AI 功能 | 图片来源:极客公园

在实际的体验中,INAIR OS 仍然提供了最直觉的语音交互/视觉内容反馈的方式,来快速处理轻量级的内容/信息获取需求。

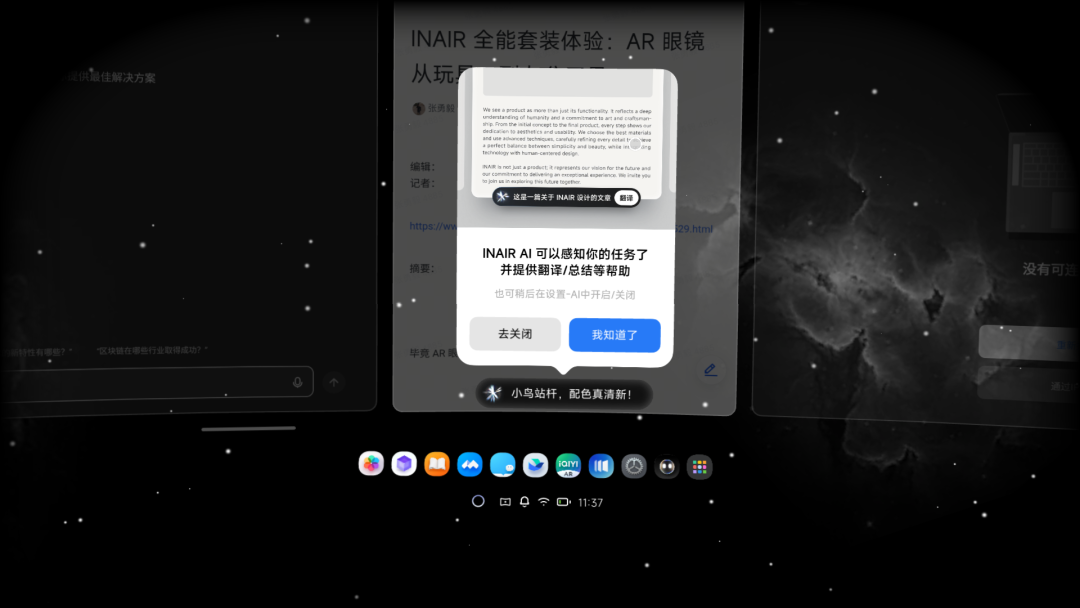

除了大家已经不陌生的语音大模型 AI 助理,INAIR OS 还想在 AR 空间中,用 AI 做更多事。在软件端,AR 空间因为本身就是一个巨大的屏幕,因此能获取到更多应用内显示信息,这也正是当前 INAIR 尝试将 AI 能力融合进 INAIR OS 的方向。

目前,在支持的应用中,INAIR AI 可以通过直接感知应用当前显示的内容,并通过底部弹窗的方式,为用户展示建议的操作,例如直接汇总当前文档的核心内容,以及生成下一步的操作等系统级建议,这在一定程度上与当前手机/电脑端流行的系统级 AI Agent 的产品理念不谋而合。

03

结语

平心而论,从系统整体的体验来评价,当前的 INAIR 全能套装在系统功能复杂程度上也远不能与 Windows/macOS 等真正的桌面级操作系统相提并论。

除了以 AR 眼镜为主要载体的使用体验变得更加成熟,独立的操作系统与 AI 都是让 AR 眼镜真正变得更适合办公的关键所在。这些都是展现 INAIR 这家公司,确实在「AR 眼镜怎么用来办公」这件事上的思考以及实践的结果。

INAIR 全能套装 | 图片来源:极客公园

即使 INAIR 作为一个轻量级的甜品级办公设备,但它诞生的目的,也并不是为了给现在已经有高性能 PC / 笔电的专业级用户一个「替代」,而是在此之外,给用户一个来自 AR 设备的「新选择」。

或许它还不够完美,但正是像 INAIR 这样的探索者,正在一步步为 AR 设备在真实办公场景中的落地打下基础。未来,当我们再谈起「下一代计算平台」的时候,AR 眼镜或许不再只是一个想象,而是一个正在发生的现实。